在当今视觉艺术的图景越来越向亲情、怀旧化的图景里,家庭成为了图像叙事的安全出口,温柔、童年、归属、母性,然而杨希南的作品却反其道而行之,她对家庭叙事稳固的结构进行拆解,把家庭作为一种身份的投射机制与欲望的发生装置,并不是在修复家庭图景, 而是在激活家庭叙事结构的裂隙、差异和流动性。

杨希南,中国出生,现居伦敦,东伦敦大学艺术博士,以家庭动态、流散身份、集体记忆为主要创作题材,形成魔幻现实主义与象征建构并置的视觉语言。作品于Saatchi Gallery,MK Gallery,Lauderdale House 等展出,入选2026年“里士满新锐艺术家划”,画中的“家庭” 不是“关于家庭的画面”,而是把“家庭”当作了去语义化的符号场 和心理机制投射平台。

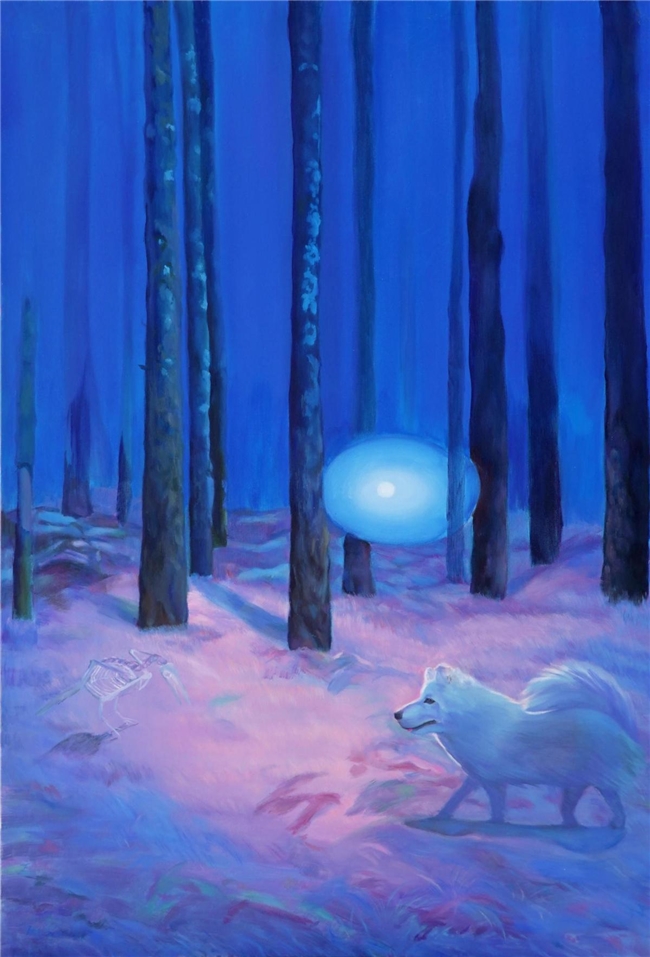

在《From Home》个展中的她将家族相册、移民档案、童年碎片被打碎,重拼。而她近期的作品中的伦敦建筑被上海的街道包裹着,鸟骨和狗说着不可说的对话,头花慢慢化作天空,在这些图像的组合并不是一种隐喻性的叙事,更像是德勒兹与瓜塔里在《反俄狄浦斯》中提出“欲望机器”的概念:图像是没有逻辑的,而是不断地连接、断裂、再重新链接,生成一个没有中心、没有起点也没有终点的节点网络,这个结构强调的不是表达,而是一种生成,一种非叙事性的图像。

她的画面里没有传统透视法作后盾的稳定空间,它们互相覆盖错位地堆叠着,这些事物既是心理通道也是梦境出口,视觉结构流淌着,这对应着流散身份者难以安定的体验,也对应拉康语境里“物”所遗落带来的观看位置移动。

身体是其中一个重要的异化中心,动物、骨骼、窗帘、发饰这些 形象拼凑出一种介于具象与抽象之间、似是而非的身体碎片,它们并非传统意义上的“象征物”,更像是一个潜意识装置, 一种回环、封闭、重复的机制。杨希南在画面里创造的并非叙事,而是一种观看的迷宫,她像是一个结构编舞者,把凝视引向一个不断消解的节点。

她曾言: “我在回忆的灰烬中建造起一幅没有的图象,我也不是表达身份,而是构建一个可以流动的,短暂的身份节点。’’

在图像叙事的视觉时代中,杨希南给观众提供了一种冷静的、结构性的反向装置,她不谈家庭,而是在解构家庭;她不在恢复身份, 而是在制造身份的裂缝。她的画,不是故事,也不是梦,而是一场视觉中的哲学实验,这样的图像批判的生成方式,不仅体现了她对“看” 的深刻反思,还意味着她在未来的艺术结构与视觉语言上,具有巨大的重构能力。(王亚梅)